Choses promises choses dues, comme il l’avait promis durant sa campagne électorale, Donald Trump a annoncé ce jeudi 1er juin que les Etats-Unis démissionneraient de l’accord de Paris sur le climat scellé en décembre 2015 par de 195 pays sous les auspices de l’ONU, cet accord vise à contingenter la hausse des températures mondiales en rationnant les émissions de gaz à effet de serre.

La décision de Donald Trump de se démettre du pacte de Paris sur le climat a suscité une commotion auguste et des anathèmes internationaux unanimes. Au-delà de ses répercussions politiques, quelles sont les conséquences écologiques et économiques d’un tel retrait ?

Soulignons, en guise de prologue, qu’une telle décision n’est pas une première. Rétrospectivement, en 2001, George Bush Jr n’avait-il pas ratifié le protocole de Kyoto que son prédécesseur, Bill Clinton, avait soutenu ? Ce choix repose sur des raisons homologues à celles de Donald Trump : inquiétude pour la compétitivité des Etats-Unis, dénonciation d’un accord multilatéral qui remet en cause la souveraineté nationale, incertitudes sur la réalité du changement climatique, fulminations et colère sur l’emploi dans les secteurs carbonés.

Les conséquences écologiques :

Selon des prophéties réalisées par des chercheurs de l’organisation Climate Interactive, la quantité de gaz à effet de serre pourrait accroître de 3 Milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an, d’ici à 2030, en cas de retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris. Le pays d’Uncle Sam serait alors responsable d’une recrudescence de 0,3 degré sur les 3 degrés globalement prévus par les scientifiques.

Une autre projection, réalisée par l’organisation Climate Action Tracker, table sur un réchauffement de 0,1 à 0,2 degré imputable aux Etats-Unis.

En sus de la hausse des températures dont le pays serait directement responsable, l’abandon du deuxième pollueur mondial représente une très mauvaise illustration à d’autres pays. Même en Europe, il existe des groupes industriels inquiets de leur compétitivité.

Si les Etats-Unis ne fournissent pas les 3 Milliards de dollars promis, des pays à l’instar de l’Inde, Indonésie et Philippines notamment qui s’appuient sur l’aide financière des pays développés, ne seront probablement pas en mesure de tenir leurs engagements.

Toutefois, des Etats américains (Californie, New-York) soucieux des problèmes sérieux d’une telle démission, ont en effet annoncé leur intention de poursuivre leurs programmes de réduction des émissions provenant des centrales électriques et des véhicules, même en cas de retrait fédéral.

Aussi, moult grandes puissances (dont l’Union européenne, la Chine et l’Inde) ont aussi promis qu’elles continueraient leurs efforts, peu importe la décision des Etats-Unis.

Les conséquences économiques :

Moins de deux ans après sa conclusion, l’annonce du retrait de l’accord par les Etats-Unis, est un très mauvais signal envoyé aux partenaires du pays qui pourront recourir à des mesures de représailles en imposant une taxe carbone sur les produits qu’ils importent des Etats-Unis. Le montant de celle-ci serait au prorata de la pollution carbone couplée à la production de chaque bien.

Aussi, le retrait des Etats-Unis du traité risque d’avoir aussi des incidences pour les pays signataires, qui devront s’acquitter de 3 milliards de dollars supplémentaires (la contribution des Etats-Unis) sur les 100 milliards prévus (89 milliards d’euros) pour les pays en développement à partir de 2020.

Les constructeurs américains conçoivent ainsi des véhicules pour un marché mondial en matière de normes d’émission de plus en plus intransigeant. Ramollir les efforts en matière de réduction des émissions signifierait pour eux se fermer l’accès à ces marchés. Le même raisonnement prévaut pour tous les industriels américains qui exportent sur des marchés mondiaux où l’efficacité énergétique constitue désormais un critère d’achat primordial.

Au vu de ces différents éléments, il est fort à parier que la hardiesse de Donald Trump ne modifiera pas profondément la transition bas carbone engagée aux Etats-Unis et partout dans le monde. Au pire, maintiendra-t-elle artificiellement en vie, quoique de façon éphémère, un ensemble d’activités en mauvaise posture, comme la production de charbon.

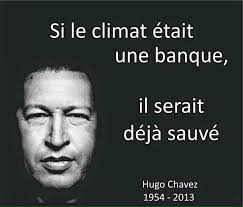

En corollaire, L’ukase de Donald Trump est avant tout de nature idéologique. Le climat n’est ici qu’un faux-fuyant et subterfuge. Il s’agit d’abord de déplisser le multilatéralisme qui, à ses yeux, est une gangrène qu’il faut neutraliser par tous les armoiries dans le dessein de fortifier la suzeraineté américaine. Les mobiles économiques n’ont joué qu’un rôle très subsidiaire dans ce reflux américain comme les climatériques unanimes du secteur privé le corroborent. Faut-il dire que l’incertitude politique et réglementaire a toujours fait mauvais ménage avec la décision managériale qui a besoin de constance et de crédibilité des règles du jeu. A Copenhague lors de la COP15, Hugo Chàvez n’a-t-il pas dit solennellement que si le climat était une banque, il serait déjà sauvé ?

Dans cette prise de parole engagée, M.Chàvez n’a-t-il pas fait le lien entre inégalités sociales et changements climatiques? Le capitalisme n’est-il pas intrinsèquement lié à la crise environnementale et combattre l’un ne peut-il se faire sans combattre l’autre? Cette maxime de Chàvez ne met-elle pas en garde contre les échecs répétés des grandes conférences climatiques, qui sont toujours d’actualité?